La Academia de Ciencias de París y su impacto en la ciencia moderna.

Un bastión de conocimiento en pleno siglo XVII.

La academia de ciencias de París fue una de las instituciones científicas más influyentes en la historia del conocimiento humano. Fundada en 1666 bajo el patrocinio de Luis XIV y con la dirección del ministro Jean-Baptiste Colbert, surgió en una época en que Europa comenzaba a mirar la ciencia como una herramienta clave para el desarrollo del Estado. Esta institución no solo consolidó el papel de la investigación empírica en la sociedad francesa, sino que marcó un antes y un después en la manera en que se producía, evaluaba y difundía el saber científico.

El contexto histórico de su creación.

Durante el siglo XVII, Europa experimentaba una revolución intelectual sin precedentes. La revolución científica, impulsada por figuras como Galileo Galilei, Johannes Kepler y René Descartes, había puesto en duda las explicaciones tradicionales del mundo natural basadas en la autoridad de la Iglesia o de la filosofía aristotélica. Francia, deseosa de mantener su prestigio internacional, entendió que el desarrollo científico debía institucionalizarse.

Inspirada por iniciativas similares como la Royal Society de Londres, la corona francesa decidió fundar su propia academia. Sin embargo, a diferencia de otras organizaciones, la academia de ciencias de París fue directamente financiada por el Estado, lo que garantizaba una continuidad y una estructura formal inéditas hasta entonces.

Los primeros miembros y sus aportes.

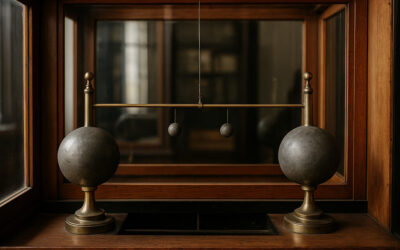

Entre sus primeros integrantes se encontraban algunos de los científicos más destacados de su época. Christiaan Huygens, uno de los pioneros en el estudio de la óptica y los relojes de péndulo, fue uno de los primeros miembros extranjeros. Junto a él, científicos como Giovanni Cassini, quien realizó importantes observaciones astronómicas, y Edme Mariotte, conocido por su trabajo en la física de gases, aportaron de forma decisiva al prestigio de la institución.

Estos académicos no solo investigaban por curiosidad intelectual, sino que sus estudios respondían también a las necesidades del Estado. Por ejemplo, se encargaron de realizar mapas más precisos de Francia, estudiar mejoras en la agricultura y optimizar tecnologías hidráulicas.

Un modelo de organización científica.

La academia de ciencias de París se convirtió en un modelo para otras instituciones científicas en Europa y el mundo. Tenía una estructura jerárquica clara, con un número limitado de miembros, divididos en distintas secciones según sus áreas de estudio: matemáticas, física, astronomía, química, anatomía, entre otras. Además, estableció reglas para la presentación y revisión de trabajos científicos, promoviendo el rigor y la transparencia.

Otro aspecto revolucionario fue su compromiso con la publicación del conocimiento. Desde 1699 comenzó a editar las «Mémoires de l’Académie Royale des Sciences», una serie de volúmenes anuales donde se recopilaban los principales descubrimientos presentados en sus sesiones. Esta práctica institucionalizó la divulgación científica como parte integral del quehacer académico.

Rivalidades e influencia internacional.

El prestigio de la academia de ciencias de París atrajo tanto respeto como competencia. Surgieron academias similares en Berlín, San Petersburgo, Estocolmo y otras capitales europeas. A menudo, estas instituciones colaboraban entre sí, intercambiando correspondencia, publicaciones y hasta miembros visitantes. Sin embargo, también hubo rivalidades, especialmente con la Royal Society británica, lo que estimuló una suerte de “competencia científica” que aceleró el avance del conocimiento.

Además, el idioma francés se consolidó durante siglos como lengua científica internacional, en parte gracias a la influencia de la academia. Científicos de diferentes países aspiraban a que sus trabajos fueran leídos y discutidos en sus sesiones, lo que fortaleció su impacto global.

La evolución a lo largo de los siglos.

La academia ha atravesado diferentes etapas desde su fundación. Durante la Revolución Francesa fue disuelta brevemente, para luego ser reconstituida en 1795 como parte del Institut de France, bajo el nombre de Académie des sciences. A lo largo del siglo XIX, continuó siendo un centro neurálgico del pensamiento científico, con miembros como Louis Pasteur, Henri Poincaré o Pierre Curie.

En el siglo XX y hasta hoy, ha adaptado su funcionamiento a los tiempos modernos, manteniéndose como una autoridad en la promoción de la investigación científica. Aunque ya no es el único gran foro científico, sigue desempeñando un rol de asesoramiento para el gobierno francés y de coordinación internacional con otras academias.

Su legado en la ciencia contemporánea.

El legado de la academia de ciencias de París trasciende sus logros específicos. Representa uno de los primeros intentos exitosos de institucionalizar el conocimiento científico con apoyo estatal y rigor metodológico. Su impacto se percibe hoy en la existencia de agencias, universidades y centros de investigación que siguen sus principios fundacionales: independencia intelectual, revisión entre pares, publicación abierta y contribución al bien común.

Muchos conceptos que hoy consideramos normales —como la necesidad de publicar resultados, el trabajo colaborativo y la evaluación experta— tienen sus raíces en la forma de operar que estableció esta academia. Incluso el modelo de convocatorias públicas de investigación que utilizan los gobiernos y organismos internacionales puede rastrear su inspiración hasta sus primeros reglamentos.

Una institución viva.

A pesar de sus más de 350 años de historia, la academia de ciencias de París no es un museo del pasado. Continúa siendo un actor activo en el debate científico mundial, promoviendo estudios sobre inteligencia artificial, cambio climático, bioética, y otras áreas emergentes. También impulsa premios, becas y actividades educativas que fomentan nuevas vocaciones científicas.

Por todo esto, la academia de ciencias de París y su impacto en la ciencia moderna no solo pertenece a los libros de historia. Su influencia vive en cada descubrimiento que respeta el método científico, en cada publicación revisada por expertos y en cada institución que pone el conocimiento al servicio de la sociedad.