El experimento de Michelson y Morley que sacudió la física.

A finales del siglo XIX, la ciencia vivía una época de confianza absoluta en las leyes de la física clásica. Se creía que la mayoría de los fenómenos naturales podían explicarse mediante las teorías de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. Sin embargo, en ese panorama aparentemente sólido, un intento por confirmar una idea ampliamente aceptada terminó provocando una revolución conceptual. Se trata del experimento de Michelson y Morley, un estudio que no obtuvo el resultado esperado, pero que cambió para siempre nuestra comprensión del universo y abrió el camino hacia la relatividad especial.

Este experimento, considerado por muchos como uno de los más importantes de la historia de la física, puso en duda la existencia del “éter”, una sustancia hipotética que se creía necesaria para la propagación de la luz. Su inesperado desenlace marcó el principio del fin para una visión clásica del mundo y preparó el terreno para una nueva física.

El contexto: la teoría del éter.

Durante gran parte del siglo XIX, los científicos creían que la luz —al igual que el sonido o las ondas mecánicas— necesitaba un medio para propagarse. Este medio invisible, omnipresente y sin masa, fue bautizado como éter luminífero. Se pensaba que llenaba todo el espacio, incluso el vacío, y servía como soporte para las ondas electromagnéticas descritas por Maxwell.

La lógica era sencilla: si el sonido necesita el aire y las olas requieren agua, entonces la luz también debía requerir un medio transmisor. Aunque el éter no podía ser detectado directamente, su existencia se aceptaba como una necesidad lógica para explicar cómo la luz podía viajar por el vacío del espacio.

El objetivo del experimento de Michelson y Morley era precisamente medir la velocidad de la Tierra respecto a ese éter y confirmar su existencia. Lo que no sabían era que estaban a punto de desencadenar una crisis en la física tradicional.

El diseño del experimento.

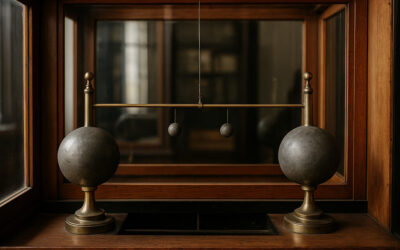

Albert A. Michelson, un físico de origen alemán, y Edward W. Morley, un químico estadounidense, llevaron a cabo su experimento en 1887 en Cleveland, Ohio. Utilizaron un instrumento especialmente diseñado llamado interferómetro de Michelson, una ingeniosa herramienta que les permitiría detectar mínimas diferencias en la velocidad de la luz al moverse en distintas direcciones respecto al supuesto éter.

La idea era que, si la Tierra se movía a través del éter, habría una diferencia detectable en la velocidad de la luz dependiendo de su dirección de propagación. Es decir, un rayo de luz que se desplazara en la misma dirección que el movimiento de la Tierra a través del éter debería tardar más que otro que se moviera perpendicularmente.

El interferómetro dividía un haz de luz en dos direcciones ortogonales, los reflejaba de vuelta y luego los recombinaba para crear un patrón de interferencia. Si había una diferencia en las velocidades, ese patrón se vería alterado al rotar el aparato.

El resultado inesperado.

Para sorpresa de Michelson y Morley, el resultado fue negativo. No se detectó ninguna variación significativa en el patrón de interferencia, independientemente de cómo se orientara el aparato. La velocidad de la luz parecía ser la misma en todas las direcciones, lo que contradecía la hipótesis del éter.

Este resultado fue desconcertante. En lugar de confirmar una teoría ampliamente aceptada, el experimento socavaba uno de los pilares fundamentales de la física del momento. ¿Cómo podía propagarse la luz sin un medio? ¿Y por qué su velocidad parecía constante, sin importar el movimiento del observador?

Los científicos intentaron explicar el resultado con diversas hipótesis. Una de ellas fue la contracción de Lorentz-FitzGerald, que sugería que los objetos se acortaban en la dirección del movimiento a través del éter. Sin embargo, ninguna explicación resultaba completamente satisfactoria.

La trascendencia del experimento.

Aunque en su momento el experimento de Michelson y Morley no tuvo un impacto inmediato, con el paso de los años se convirtió en una piedra angular de la física moderna. Fue una pieza clave para que Albert Einstein, en 1905, formulara su teoría de la relatividad especial, en la que eliminó por completo la necesidad del éter y postuló que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, independiente del estado de movimiento del observador.

En ese sentido, el experimento no solo cuestionó una hipótesis antigua, sino que permitió un cambio profundo de paradigma. Demostró que nuestras intuiciones sobre el espacio y el tiempo, heredadas de la mecánica clásica, necesitaban ser revisadas. A partir de entonces, conceptos como simultaneidad, longitud o tiempo dejaron de ser absolutos y pasaron a depender del marco de referencia del observador.

Un legado que perdura.

El impacto del experimento de Michelson y Morley va más allá de su resultado específico. Representa una lección fundamental en la historia de la ciencia: incluso los experimentos que “fracasan” pueden generar avances trascendentales. De hecho, es precisamente cuando los datos no se ajustan a nuestras expectativas que surgen las oportunidades para repensar y evolucionar.

Hoy en día, el interferómetro de Michelson ha sido perfeccionado y se utiliza en experimentos de precisión, como los que permitieron detectar las ondas gravitacionales en el observatorio LIGO. Estos modernos instrumentos, descendientes directos del diseño original, continúan explorando los límites de la física con la misma ambición que impulsó a sus creadores.

Por otro lado, la eliminación del éter como medio universal marcó una clara ruptura con el pensamiento clásico. Fue una puerta que se cerró para que otra, más profunda, se abriera: la de una física relativista y cuántica que aún hoy sigue sorprendiéndonos.

La importancia de desafiar las ideas establecidas.

El experimento de Michelson y Morley es un ejemplo emblemático de cómo la ciencia avanza a través de la confrontación entre teoría y observación. No buscaron cambiar el mundo: simplemente querían comprobar una suposición ampliamente aceptada. Pero al hacerlo rigurosamente, y con las herramientas adecuadas, provocaron un giro histórico.

Su legado nos recuerda que la ciencia no es un conjunto de verdades inmutables, sino un proceso continuo de exploración, revisión y descubrimiento. Y que, a veces, el mayor avance no está en confirmar lo que ya creemos, sino en atrevernos a mirar lo que no encaja.

Así, desde un laboratorio en Ohio, dos científicos cambiaron el curso de la física, no por lo que encontraron, sino por lo que no pudieron encontrar. Y en esa ausencia, en ese vacío de resultados, nació una nueva forma de entender el universo.